役所に郵送で住民票や戸籍謄本を取り寄せる際、手数料の支払いによく「定額小為替」が用いられます。

郵便局などで「定額小為替」を購入した場合、消費税は課されるのでしょうか?

今回は、「定額小為替」に係る消費税の取り扱いと具体的な仕訳例について解説したいと思います。

定額小為替とは

定額小為替とは、ゆうちょ銀行が提供する送金・決済サービスのひとつです。

遠く離れた方へのお祝い金や、遠方にある住民票の請求によく用いられます。

送金額に手数料を添えて郵便局に申し出ると、引換に普通為替証書が発行され、この証書を受取人に送ることで、受取人の方が郵便局やゆうちょ銀行の窓口で証書と引き換えに現金を受け取ることができます。

定額小為替には50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円 、1,000円の12種類があります。

定額小為替は「支払手段」に該当するため非課税取引

消費税は、国内で消費される商品やサービスに課税されます。

しかし、お金などの支払手段については消費されるものではなく、取引価格の決済にためにのみ用いられるものであるため、「消費」に負担を求めるという消費税の性格から課税することになじまないため、非課税取引とされています。

定額小為替についても、消費される商品とはいえず、単なる支払手段であるため、定額小為替の譲渡は非課税取引とされています。

非課税項目を限定列挙している消費税法別表第二においても、以下のとおり規定されています。

二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

「支払手段」の範囲については、消費税法基本通達6-2-3において詳細に規定されています。

(支払手段の範囲)

法別表第二第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

(3) 約束手形

(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの

(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)(注)

1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。

「定額小為替」は、上記のうち「郵便為替」に該当するため、非課税とされる「支払手段」に該当します。

購入手数料は課税仕入れ

定額小為替を購入する際に支払う手数料については定額小為替の支払対価ではなく、郵便局・ゆうちょ銀行が提供する送金・決済サービスの対価として支払うものであるため、課税仕入れとなります。

定額小為替は「通貨代用証券」なので、「現金」勘定で処理

定額小為替は、郵便局がゆうちょ銀行でいつでも現金と交換できるものであるため「通貨代用証券」に該当します。

簿記では、「通貨代用証券」は「現金」勘定で処理することになります。

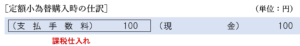

具体的な仕訳例

数値例を基に具体的な仕訳例を見てみましょう。

定額小為替は「通貨代用証券」なので「現金」勘定で処理し、購入額は非課税仕入れとなります。(非課税仕入れは税額計算に影響を与えないため、税区分の記入は省略して「対象外」や「不課税仕入れ」としても構いません。)

-300x75.png)

この場合、借方にも貸方にも「現金」が登場するため、以下のように相殺して処理してもかまいません。

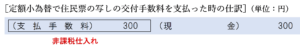

定額小為替を使って料金を支払った場合、「現金」勘定を取り崩します。

住民票の写しの交付手数料は、非課税とされる行政手数料に該当するため、非課税仕入れとなります。

まとめ

「定額小為替」は、消費税法上は非課税とされる「支払手段」に該当するため、その購入額に係る税区分は非課税仕入れとなります。また、定額小為替は「通貨代用証券」に該当するため、「現金」勘定で処理します。

(非課税仕入れは税額計算に影響がないため税区分を「対象外」としたり、「現金」勘定を貸借で相殺してしまってもかまいません。)

ただし、定額小為替の購入時に支払う手数料については、送金・決済サービスの対価として支払うものであるため、課税仕入れとなります。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)