税抜経理方式で消費税の処理をしている場合は、期末決算で仮受消費税等と仮払消費税等を相殺して、未払消費税等を計上します。

もし課税売上割合が95%未満であったり、課税売上高が5億円超の場合は個別対応方式又は一括比例配分方式により消費税額を計算するため、控除しきれない消費税額が生じることになります。

この控除しきれない消費税額のことを控除対象外消費税額といいます。(正式な用語ではありませんが「繰延消費税」とも呼ばれています。)

控除対象外仕入税額が生じた場合は、税込経理方式を採用している場合は特別な処理は不要ですが、税抜経理方式を採用している場合は注意が必要です。

今回は、税抜経理方式を採用している場合の控除対象外仕入税額の処理の注意点について説明したいと思います。

控除対象外消費税額(繰延消費税)とは

課税売上割合が95%未満であったり、課税売上高が5億円超の場合は、預かった消費税額(課税標準額に対する消費税額)から控除できる支払った消費税額(控除対象仕入税額)は、課税仕入れ等の税額の課税売上げに対応する部分のみです。

したがって、会計上「仮払消費税等」として処理している金額を全額控除できないことになるため、期末決算で仮受消費税等と仮払消費税等を相殺する際に、借方にスキマができます。

この借方のスキマが控除対象外仕入税額です。

数値例で示すと以下のようになります。

(本来は消費税と地方消費税に分けて計算しますが、便宜上まとめて計算します。)

上記数値例の場合、の未払消費税等は次のように計算します。

課税標準額に対する消費税額=5,000万円

控除対象仕入税額=1,000万円(課税対応)+1,000万円(共通対応)×50%=1,500万円

未払消費税等=5,000万円ー1,500万円=3,500万円

よって、仕訳は以下のようになります。

控除対象外消費税額等の処理

上記仕訳で「???」とした部分についてですが、通常は「租税公課」又は「雑損失」のいずれかで費用処理し、法人税の計算でも全額損金算入が認められています。

しかし、控除対象外消費税額が以下の要件に該当する場合は、「繰延消費税額等」として資産計上し、一定の方法で均等償却しなければなりません。

資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。

(1) その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。

イ その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。

ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

(3) 上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。

イ 法人税

繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

ロ 所得税

繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。

なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。

「繰延消費税等」に該当するかどうかのポイントは、①取得価額に算入しているか、②課税売上割合が80%以上か、③棚卸資産に係るものか、④個々の資産の控除対象外消費税額が20万円未満かの4点です。

税込経理方式を採用している場合は消費税等を取得価額に算入していることになるため、「繰延消費税等」に該当しません。

上記の取扱いをフローチャートにまとめると、以下のようになります。

繰延消費税額等に該当しない場合

繰延消費税額等に該当しない場合は、控除対象外消費税額は「租税公課」又は「雑損失」で処理します。

上述の数値例をもとに仕訳を示すと、次のようになります。

繰延消費税額等に該当する場合

繰延消費税額等に該当する場合は、控除対象外消費税額は実務上は「長期前払費用」などの経過勘定として処理します。

なお、タックスアンサーのとおり「繰延消費税額等」の勘定を別個に作って計上しても大丈夫です。

繰延消費税額等は、繰延消費税額等×事業年度の月数÷60の範囲内の金額が損金の額に算入されます。

ただし、初年度は上記金額の2分の1までしか損金の額に算入できません。

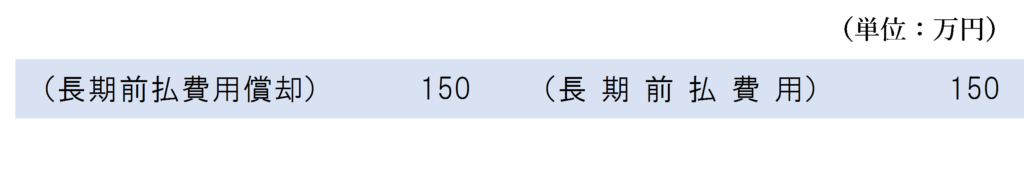

したがって、初年度と2年目以降の仕訳は以下のようになります。

(1)初年度の仕訳

損金算入額=1,500万円×12月/60月×1/2=150万円

(2)2年目以降の仕訳

損金算入額=1,500万円×12月/60月=300万円

なお、「長期前払費用」でなく「繰延消費税額等」の勘定科目で計上した場合は「繰延消費税額等償却額」などの勘定科目名をつけて費用処理しましょう。

具体的な仕訳例

「繰延消費税額等」に関するより詳しい具体的な仕訳例については、下記の記事をご参照ください。

繰延消費税額等を計上する理由

繰延消費税額等を資産計上する理由は、本来なら長期間にわたって使用される建物等の固定資産に係る消費税等を一事業年度損金の額の算入するのは適切ではないからです。

では、なぜ①取得価額に算入している場合、②課税売上割合が80%以上の場合、③棚卸資産に係るものである場合、④個々の資産の控除対象外消費税額が20万円未満の場合はこの取扱いがないのか、その理由についても考察してみます。

取得価額に算入している場合

消費税等が取得価額に算入されるしている場合(税込経理方式を採用している場合)に「繰延消費税等」を資産計上する必要がないのは、取得原価に算入された消費税等がその固定資産の耐用年数にわたって減価償却されるため、一時に損金算入されることがないからです。

課税売上割合が80%以上の場合

課税売上割合が80%の場合は、控除できる仕入税額の金額が大きくなるため、それに伴い控除対象外消費税額の金額は小さくなります。

この場合、金額的重要性が小さいことから、「繰延消費税等」を資産計上する必要はありません。

棚卸資産に係るものである場合

棚卸資産は、通常短期間で売却されるため、長期間にわたって保有するものではありません。

したがって、「繰延消費税等」として資産計上せずに一時に損金の額に算入してもかまいません。

個々の資産の控除対象外消費税額が20万円未満の場合

個々の資産の控除対象外消費税額が20万円未満の場合は、そんな少額な金額をわざわざ計算することの事務的負担を考慮して、「繰延消費税等」として資産計上しなくてもよいこととされています。

交際費等に係る控除対象外消費税

法人税法では、交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。

税抜経理方式を採用している場合は、交際費等の支出に係る消費税等も仮払消費税等に含まれているため、交際費等に係る控除対象外消費税額についても交際費等の損金不算入額の計算の対象に含めなければなりません。

特定課税仕入れに係る控除対象外消費税額等

リバースチャージ方式が適用される特定課税仕入れに係る控除対象外消費税額等については「繰延消費税等」として資産計上する必要はなく、全額損金算入可能です。

相続があった場合の繰延消費税額等の処理

事業所得の計算において繰延消費税額等を有する個人事業者が年の中途で死亡した場合は、その年の死亡するまでの期間に対応する繰延消費税額等について準確定申告で必要経費に算入します。

また、死亡した日の翌日以降の期間に対応する繰延消費税額等についても、原則として、準確定申告において必要経費に算入します。

ただし、個人事業者の事業を承継する者がいる場合において、事業を承継した日以降の期間に対応する繰延消費税額等を、承継者が承継日の属する年分以降の確定申告において必要経費に算入している場合は、これが認められます。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)