記念硬貨やギザ10硬貨、ゾロ目のお札など、貨幣が実際の額面金額よりも高く売買されることがあります。

今回は、お札や硬貨などの貨幣の売買した場合の消費税の取扱いについて解説したいと思います。

支払手段は非課税(ただし収集品・販売用のものは課税)

お札や硬貨などの貨幣は、消費税法上「支払手段」に該当します。

消費税法第6条の規定により、支払手段の譲渡は非課税取引とされています。

しかし、支払い手段であっても「収集品及び販売用のもの」については課税対象とされています。

(支払手段の範囲)

6-2-3 法別表第二第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(1) 銀行券、政府紙幣及び硬貨

(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

(3) 約束手形

(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの

(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)(注)

1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。

硬貨や紙幣などの支払手段であっても「収集品及び販売用のもの」については非課税とされず、消費税の課税対象となります。

なお、この場合は、額面より高い部分のみ課税対象となるのではなく、売買価格全体が課税対象となります。

例えば、「収集品及び販売用のもの」に該当する旧100円札が150円で売買された場合、額面金額を上回る部分(50円)のみが課税対象となるのではなく、売買価格全体(150円)が課税対象となります。

日本銀行券の売買(収集品及び販売用のもの)

「収集品及び販売用のもの」に該当し、支払手段の範囲から除かれ課税対象となる貨幣について紹介します。

記念硬貨

上記の画像は、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣」です。

これは造幣局が発行している記念硬貨で、この他にも近年のものだと「天皇陛下御即位記念硬貨」「郵便制度150周年記念硬貨」「小笠原諸島復帰50周年記念硬貨」「東日本大震災復興事業記念硬貨」など色々あります。(さらに詳しく知りたい方は造幣局ホームページの記念貨幣一覧をご覧ください。)

記念貨幣は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」において貨幣として定められており、千円札や一万円札などの通常の貨幣と同じように使用することができます。

このような記念硬貨は「収集品及び販売用のもの」に該当し、非課税とされる支払手段の範囲から除かれています。

したがって、記念硬貨を売買した場合は消費税が課されることになります。

例えば、上記の10,000円記念硬貨が12,000円で売買された場合は、売買価格の12,000円全体が消費税の課税対象となります。

昔のお金

.png)

上記の画像は、高橋是清が肖像として描かれている50円札です。

昭和26(1951)年12月1日に発行が開始され、昭和33(1958)年10月1日に発行が停止されました。

現在ほとんど流通はしていないものの、今でも有効な日本銀行券であるため買い物などで使うことも一応可能です。(実際に使ったらほとんど断られると思いますが。。。)

このような昔のお金は、実際のところお店などで使用するためではなく、昔を懐かしんだり、コレクションをするための「収集品及び販売用のもの」に該当するため、非課税とされる支払手段の範囲から除かれます。

したがって、昔のお金を売買した場合は消費税が課されることになります。

例えば、上記の高橋是清の50円札が100円で売買された場合は、売買価格の100円全体が消費税の課税対象となります。

なお、今でもごくたまに流通することがある最近発行停止された貨幣(夏目漱石の千円札など)を売買する場合も同様に消費税が課されることになります。

この他にも、現在発行されていないが有効な貨幣について詳しく知りたい方は日本銀行のホームページの「銀行券/国庫・国債」のページをご参照ください。

現在流通している貨幣(二千円札など)

現在も発行されており、市場で流通している貨幣が売買されることもあります。

例えば、二千円札は、沖縄県では割と広く流通していますが、沖縄以外の地域ではめったに見かけることがありません。

なかなか手に入らない二千円札がどうしても欲しいという需要もあるため、二千円札が売買されることもあります。

このような場合は「収集品及び販売用のもの」に該当するため、非課税とされる支払手段の範囲から除かれ、消費税が課されることになります。

例えば、二千円札が2,500円で売買された場合は、売買価格の2,500円全体が消費税の課税対象となります。

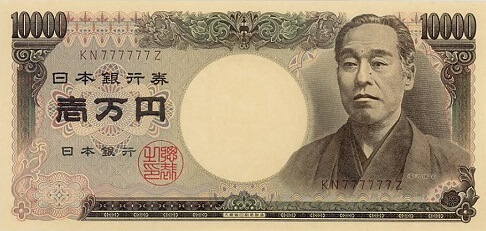

プレミア貨幣(ギザ10、エラーコイン、希少価値の高い発行年、レア番号など)

十円玉の周囲にギザギザの溝が刻まれた「ギザ十」や、造幣局が貨幣を製造する際になんらかのエラーを起こした結果生まれた不良品の「エラーコイン」などは、希少価値が高いため額面金額よりも高い金額で売買されることがあります。

また、希少価値の高い発行年のものや、お札に印字された番号の希少性が高い場合も高額で売買されることがあります。

例えば、2019年時点における、希少価値の高い発行年の効果は次の一覧のとおりとなります。

| 額面 | 発行年 |

| 1円玉 | 昭和64年/平成12~14年/平成23~25年/平成28~30年 |

| 5円玉 | 昭和32年/昭和64年/平成11~13年/平成22~25年 |

| 10円玉 | 昭和26年/昭和33年 |

| 50円玉 | 昭和60~62年/平成12~13年/平成22~25年昭和60~62年/平成12~13年/平成22~25年 |

| 100円玉 | 平成13~14年 |

| 500円玉 | 昭和62年/昭和64年 |

(出典:ときわんジャーナル-お金の価値が上がるのはどんな時?プレミア紙幣・貨幣の特徴は?)

希少価値の高い「記番号」の紙幣の特徴は、次のようになります。

| 通称 | 特徴 |

| 一番 | A000001Aなど、数字部分が1番 |

| ゾロ目 |

111111など |

| キリ番 | 100000,200000など |

| サンドイッチ番号 | ①1桁目と6桁目が同じ ②2桁目~5桁目が同じ の両方を満たす数字(100001、233332など) |

| 階段 | 123456、234567など連続する数字 |

| トップ番号 | AxxxxxxA |

| ラスト番号 | ZZxxxxxxZ |

| 同アルファベット | BxxxxxxBなど同じアルファベットで挟まれている。 ゾロ目や一番など数字部分が特徴的だとその価値が上がる。 逆にアルファベットが同じだけではプレミアは高くない。 |

(出典:ときわんジャーナル-お金の価値が上がるのはどんな時?プレミア紙幣・貨幣の特徴は?)

このような、希少価値の高い貨幣は「収集品及び販売用のもの」に該当し、非課税とされる支払手段の範囲から除かれ、消費税が課されることになります。

例えば、穴の位置がずれた5円玉が50,000円で売買された場合は、売買価格の50,000円全体が消費税の課税対象となります。

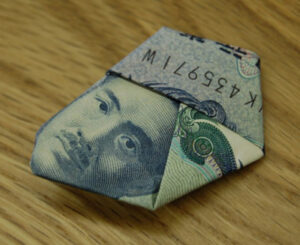

お札折り紙

(出典:はてなニュース-飲み会の席にもぴったり!箸袋やお札でできるユニークな折り紙はいかが?)

上記画像のように、お札を折り紙のように折ってオブジェを作る「お札折り紙」というものが、そのお札の学名金額よりも高い金額で売買されることがあります。

お年玉で子供を喜ばせたり、飲み会の席で箸置き代わりに使ったりなどして楽しむ目的で購入する人がいるようです。

このような「お札折り紙」も「収集品及び販売用のもの」に該当し、非課税とされる支払手段の範囲から除かれ、消費税が課されることになります。

例えば、野口英世の肖像画描かれた千円札で作られた「ターバン野口」が1,500円で売買された場合は、売買価格の1,500円全体が消費税の課税対象となります。

古銭

消費税法上「支払手段」に該当する貨幣は、明治時代以降に今の日本政府になってから発行された銀行券、政府紙幣、硬貨です。

江戸時代以前に発行された古銭は、「支払手段」の範囲に含まれないため、古銭の売買は普通に非課税とはされず課税取引となります。

例えば、上記画像のような古銭(寛永通宝)の売買が行われた場合は、そもそも「支払手段の譲渡」ではないため課税取引にはならず、消費税の課税対象となります。

両替に該当する場合

小売業者などが、レジの売上代金の小銭を銀行に持っていきお札に替えてもらうことがあります。

この場合は、「収集品及び販売用の貨幣の売買」ではなく「両替」に該当します。

「両替」の場合は、消費税法上非課税取引とされる「支払手段の譲渡」に該当することになるため、両替金額に対して消費税がかかることはありません。

なお、銀行に支払う両替手数料については、両替サービスの対価として支払うものであるため消費税が課されます。

(ただし、日本円と外国通貨を両替する場合の手数料は、消費税法上非課税とされる「外国為替業務に係る役務の提供」に該当するため消費税は課されません。)

FXで外国通貨を売買した場合

FXでドルやユーロなどの外国通貨を売買した場合は、非課税取引とされる「支払手段の譲渡」に該当するため、消費税は課されません。

なお、FX取引に伴い発生する損益や手数料に関する消費税の取扱いについては、次の記事で詳しく解説しています。

実質的に金銭の貸付けとなる貨幣の売却

(出典:IT Media NEWS-メルカリ、「現金出品」に対策 現行紙幣の出品を禁止)

2017年頃、「メルカリに現金が出品されている」というニュースが話題となったことがあります。

(注)現在メルカリで現行紙幣の出品は禁止されています。

上述のような希少価値のあるものではなく、特に何の変哲もない普通の紙幣が額面金額よりも高い金額で出品されています。

なぜこのような紙幣が出品されることになったのか、その主な理由は二つあります。

1つ目は、今すぐお金が必要だけど、債務超過に陥っているなど信用情報が悪いためカードローンのキャッシング融資を受けることができない多重債務者に売るためです。

闇金から借りたお金を用意できず切羽詰まった状況の中、急いで手元に現金を用意する必要がある多重債務者が、わざわざ額面金額以上のお金を後で払うことにしてまで落札するのです。

2つ目は、マネーロンダリングに使用するためです。

マネーロンダリングとは、犯罪行為など非合法で得たお金の出所を隠蔽するために様々な細工をする行為のことです。

窃盗や強盗などで手に入れた紙幣を出品して購入されれば、不当に手に入れた紙幣がメルカリで商品を出品したことによる売上という正当な紙幣に変わってしまうのです。

これらの目的でメルカリなどのネットショッピングサイトに現金を出品する事例が相次いだため、現在は多くのショッピングサイトが現行の政府紙幣の出品を禁止しています。

このような、特に希少価値があるわけでもない現金を額面金額より高い金額で売却する行為は、貸金業法違反とみなされるおそれもあります。

この場合、売買価格のうち額面金額を上回る部分の金額は、実質的に紙幣を販売した時点から、販売代金を回収するまでの期間に対応する「利息」と考えられます。

消費税法上「利子を対価とする金銭の貸付け等」は非課税取引とされているため、売買価格のうち額面金額を上回る部分の金額は非課税売上げになると考えられます。

いずれにせよ、特に希少価値が高いわけでもない現金を額面金額より高く売却する行為は違法行為となる恐れがあるためやらないようにしましょう。

関連記事

当サイト運営者(税理士川上悠季)が、2024年に受賞した新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)において、貨幣などの「支払手段」の非課税取引該当性について考察しています。次の記事で詳しく解説しているのでよろしければ、こちらも読んでみてください。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)