みなさんは試験問題を解くときに、得点分布がどのような形になるか意識しながら解いていますか?

試験が終わった後に発表される得点や順位は見るけど、得点分布の形状についてはあまり気にしないという方も多いのではないかと思います。

しかし、得点分布の分析こそ、競争試験である税理士試験では最も重要です。税理士試験に限らず、相対評価のどの試験においても普遍的に重要であるといえます。

なぜなら、得点分布の形状により「1点の重み」が変わってくるからです。「1点の重み」を意識することは試験の解答戦略を立てるうえで非常に重要になります。

実際、僕は受験生のころ、試験が始まったらまず問題を全体的に見渡して、どのような得点分布になりそうかイメージすることを一番重要視し、問題の難易度や量だけでなく、得点分布の形状によってその試験で採るべき戦略を変えるようにしていました。

今回は、得点分布の形状に応じた解答の戦略についてご紹介したいと思います。

なお、この記事の戦略は、受験生だった時の僕の個人的な性格や学習進度(ケアレスミスが多い、解答スピードが遅い、難しめの問題でもある程度解ける)に合わせた戦略で、特にケアレスミス対策を重視しています。

僕と状況が異なる方は、ご自身の性格や学習進度に合わせてそれぞれ違う戦略を立ててみると良いでしょう。

得点分布の形状ごとの戦略

先に結論から書きます。

問題全体を見渡して、問題ごとの難易度(正答率)の偏り具合を基に、次のように解答の方針を決めていました。

「Aランク」は難易度の低い簡単な問題(正答率70~100%くらい)、「Bランク」は難易度が中程度の普通な問題(正答率30~70%くらい)、「Cランク」は難易度の高い難しい問題(正答率0~30%くらい)をいいます。

なお、簡単そうに見えて難しい場合や、難しそうに見えて簡単な場合などもあるため、問題量や残り時間に応じて臨機応変に対応することも重要です。

得点分布の形状は難易度の偏りにより変化する

得点分布の形状は各問題の難易度(正答率)の偏り具合によって変化します。

4つのパターンに分けて感覚的に分かるように解説します。

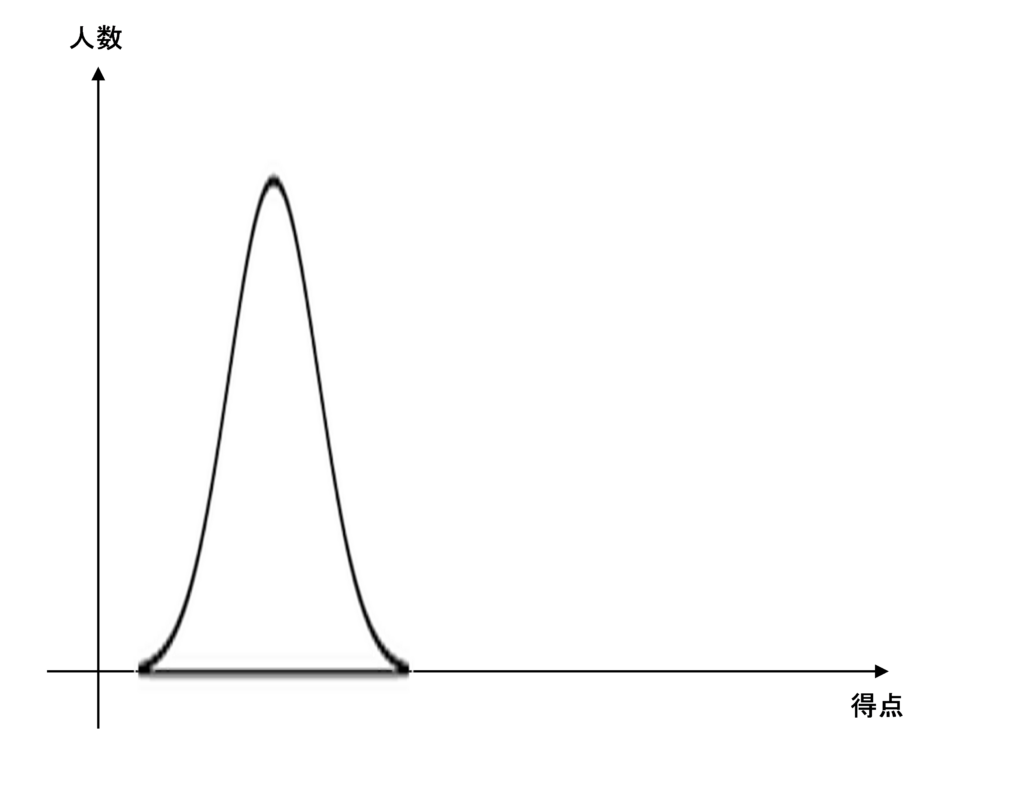

Aランクの問題の割合が多い場合

問題が全体的に簡単な問題ばかりだった場合は平均点が高くなります。

例えば、上記のように全体的にAランクの簡単な問題ばかりだった場合は、下図のように高得点帯に受験生が密集することになります。

この場合、みんなが解ける簡単な問題をケアレスミスで失点してしまった場合、大きく順位を落とすことになるため、1点の重みが大きいと言えます。

戦略としては、問題量が多かったとしても焦らずに落ち着いて解答するようにし、とにかくケアレスミスがないよう慎重に解く「守り重視」の戦略にしていました。(実はこのタイプの出題パターンが一番苦手でした。)

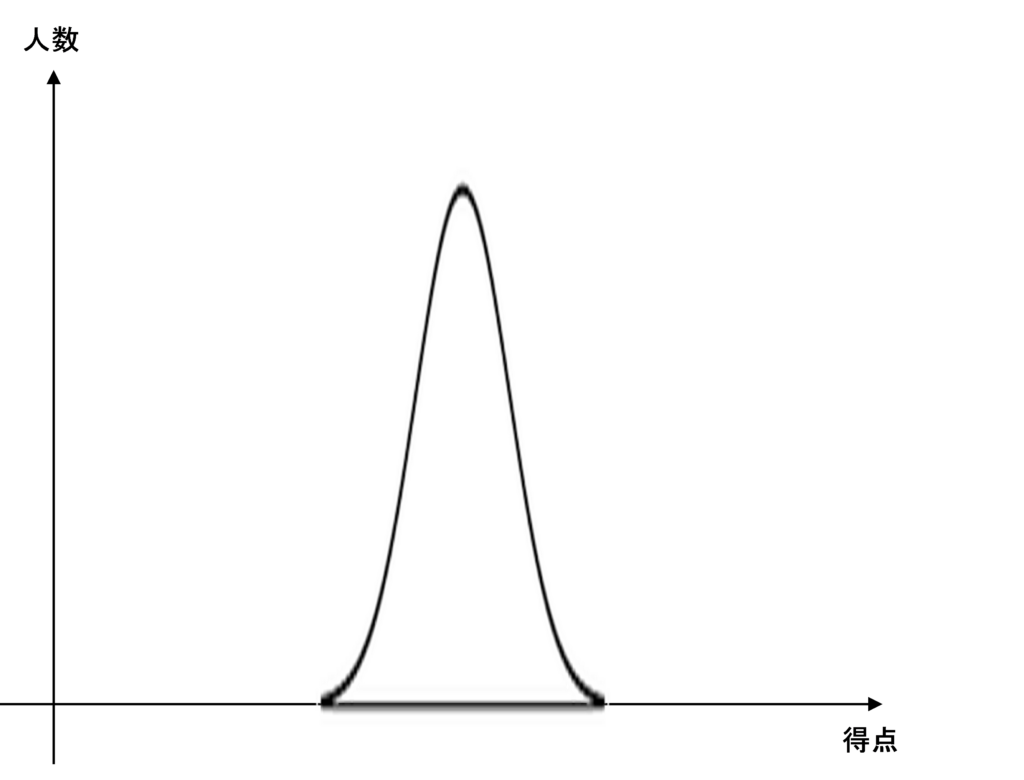

Cランクの問題の割合が多い場合

先ほどとは逆に、問題が全体的に難しい問題ばかりだった場合は平均点が低くなります。

例えば、上記のように全体的にCランクの難しい問題ばかりだった場合は、下図のように低得点帯に受験生が密集することになります。

この場合も先ほどと同様、狭い得点帯に受験生が密集しているため、1点の違いにより順位が大きく変動することとなり、1点の重みが大きいと言えます。

採るべき戦略は、難しい問題にはなるべく手をつけずに、数少ない普通レベルの問題で絶対ケアレスミスしないように得点を死守して、時間に余裕があれば難しい問題も解いてみるという「守り重視」の戦略にしていました。

Aランク、Cランクの問題の割合がそれぞれ多い(Bランクの問題が少ない)場合

Aランク、Cランクの問題の割合が多く、Bランクの問題の割合が少ない場合は、平均点は真ん中あたりに来ますが、下図のように分布の幅は狭くなります。

この場合も、狭い得点帯に受験生が密集しているため、1点の違いにより順位が大きく変動することとなり、1点の重みが大きいと言えます。

採るべき戦略は、難しい問題にはなるべく手をつけずに、Aランクの問題で絶対ケアレスミスしないように得点を死守する「守り重視」の戦略にしていました。

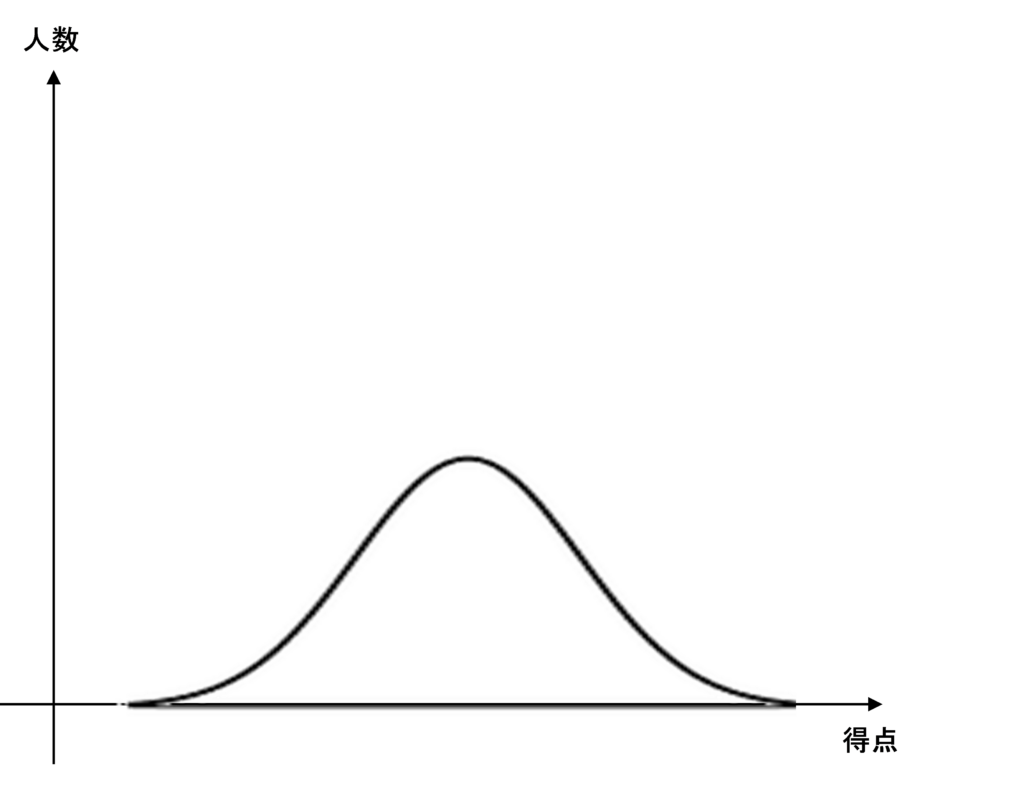

Bランクの問題が多い場合

各問題の偏りが少ない場合、平均点は真ん中あたりに収まり、受験生ごとに得点が大きくばらけることになります。

なお、偏りが少ないというのは、後で詳しく書きますが、正答率が50%から離れた問題が少ないということです。

例えば、上記のようにAランク・Cランクの問題が少なく、Bランクの問題が占める割合が多い場合は、下図のように幅の広い分布になります。

この場合、ケアレスミス等で1点失点したとしても、先ほどまでの分布と比べて順位の変動は大きくないため、1点の重みが小さいといえます。

したがって、ケアレスミスの影響があまり大きくないため、見直しはほどほどにしていました。それよりも時間内に1点でも多く取りに行くために、ちょっと難しそうだけどなんとか解けそうな問題に果敢に挑んでいく「攻め重視」の戦略にしていました。

個人的には、このパターンの出題が一番作問センスのある良問だと思います。

(なお、得点分布は実際には各問題の正答率だけでなく受験者の学力に依拠する部分も大きいため、必ずしも上記パターンどおりの形状になるとは限りません。)

「1点の重み」が大きくなるとは

例えば、100点満点の消費税の試験で、次のように出題されたとします。

もし上記のような出題がされた場合、問1は誰でも正解できますが、問5を正解できる人はまずいないでしょう。

したがって、この試験は実質的に最低点は20点、最高点は80点となり、20点~80点の間の60点をいかに得点するかの勝負になります。

5問ともまともな問題だった場合は「1点の重み」は100分の1になりますが、上記のような出題の場合は「1点の重み」が60分の1となるため、「1点の重み」が大きくなります。

つまり、誰でも解ける問題又は誰も解けない問題が多くなるほど、「1点の重み」が大きくなります。

「1点の重み」は各問題の正答率が50%からどれほど離れているかにより変化する

得点分布は、正答率が50%に近い問題が多いほど「1点の重み」は小さくなり、正答率が50%から離れている問題が多いほど「1点の重み」は大きくなるという性質があります。

先述のとおり、得点分布の幅が狭い(密集している)ほど「1点の重み」は大きくなります。

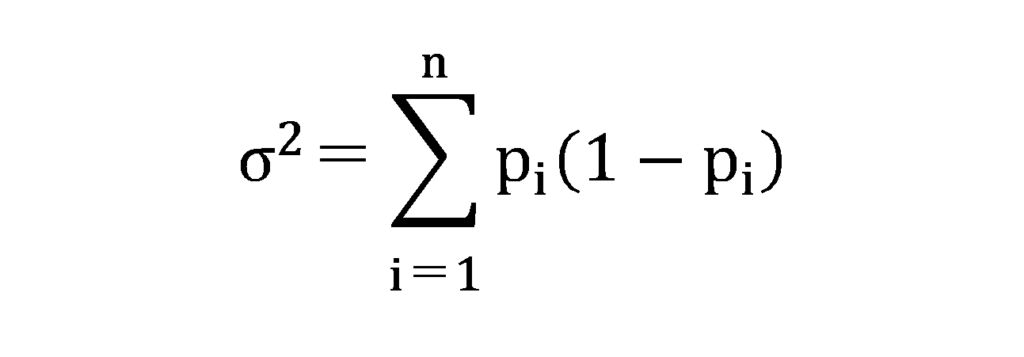

得点分布の幅の広さ(密集度合い)は、統計学の用語でいう「分散(=σ^2)」の大きさに比例するものとして考えることができます。

「分散」が大きいほど得点分布の幅は広くなり、「分散」が小さいほど得点分布の幅は狭く密集した形状になります。

ここで、試験の問題数がn問の場合の各問題の正答率をp1,p2,p3…pnとして、「その問題に正解する」という成功確率がpiである独立な試行(ベルヌーイ試行)をn回行ったものと仮定すると、得点分布は「ポアソン二項分布」という離散型確率分布として表すことができます。

この場合、「分散」は次のようになります。

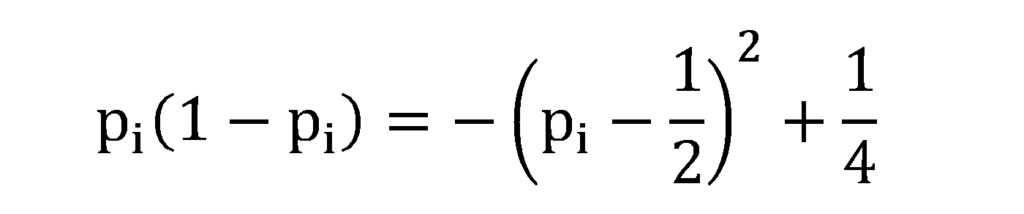

i問目の分散について平方完成をすると次のようになります。

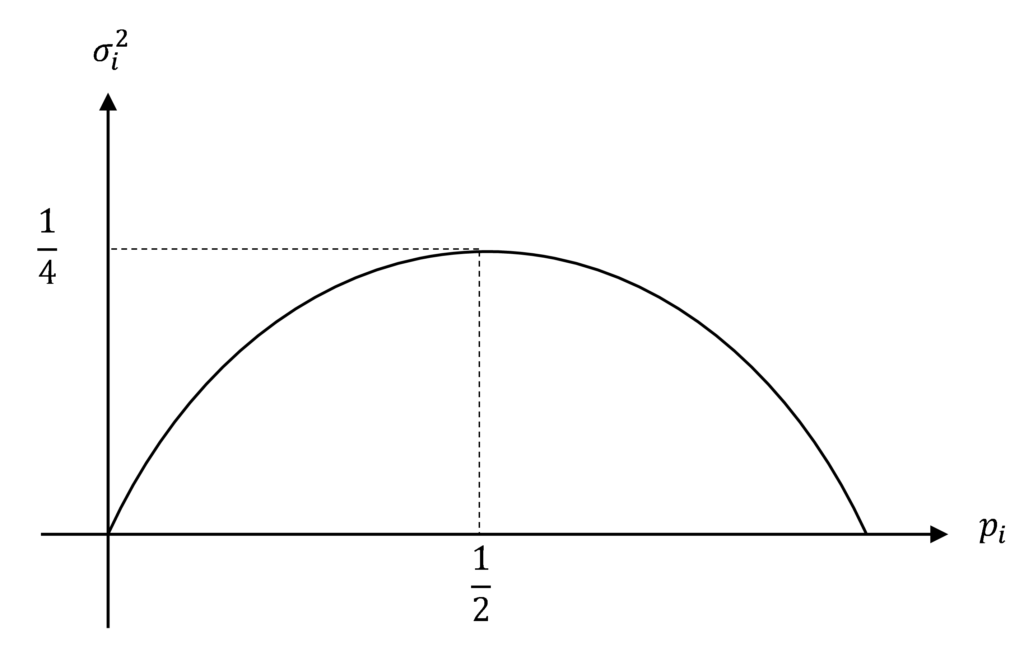

グラフにすると下図のようになります。

pi=1/2のとき、つまり、正答率が50%であるとき、分散が最大値を取ります。

したがって、各問題の正答率がそれぞれ50%に近いほど「分散」が大きく(=得点分布の幅が広く=「1点の重み」が小さく)なり、各問題の正答率がそれぞれ50%から離れているほど「分散」が小さく(=得点分布の幅が狭く=「1点の重み」が大きく)なります。

つまり、Aランク又はCランク(正答率が50%から離れている)の問題が多いほど「1点の重み」が大きくなり、Bランク(正答率が50%に近い)の問題が多いほど「1点の重み」が小さくなります。

正答率を予測できるようになることが重要

得点分布を推定するうえで最も重要なことは、問題ごとの正答率をできるだけ正確に予測できるようになることです。

そのためには、各資格学校の答練などで公表される正答率を分析して、「この問題の正答率は○%くらいになりそうだな」と予測が立てられるようにトレーニングすることが重要です。

なお、税理士試験「消費税法」の試験の各問題の正答率を予測できるようになるためには、スマートホンアプリ「消費税法 無敵の一問一答」はまさにうってつけです。

本アプリ収録問題の「基礎レベル」はAランク(正答率70~100%くらい)、「応用レベル」はBランク(正答率30~70%くらい)、「発展レベル」及び「研究レベル」はCランク(正答率0~30%くらい)の正答率になるように研究して問題を用意しています。

ダウンロードはこちら↓

最後はアプリの宣伝となってしまいましたが、得点分布や正答率を意識しながら問題を解くことは科目を問わずどの試験においても重要なので、今まであまり意識していなかったという方は、これを機に是非得点分布や正答率についても意識しながら問題を解くようにしてみましょう!

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)