先週末に日本を襲った台風19号は、関東・東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。

被害を受けられた皆さまや、ご家族、関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

今回は、災害に被災した取引先に対して有する売掛金について、復旧支援のために債権放棄を行った場合の消費税と法人税の取扱いについて解説したいと思います。

債権放棄を行った場合の消費税法上の処理

債権放棄を行った場合の消費税法上の処理は、①売上げに係る対価の返還等、②貸倒れに係る消費税額の控除、又は、③処理なし(不課税取引)のいずれかになりす。

売上げに係る対価の返還等とは、以下のことをいいます。

国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額

また、貸倒れに係る消費税額の控除を受けるための要件となる「貸倒れの事実」とは、例えば以下のようなものをいいます。

1 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。

2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。

3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。

4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。

債権放棄を行った場合の法人税法上の処理

債権放棄を行った場合の法人税法上の処理は、①寄附金の額、②交際費等、③貸倒損失、又は、④これら以外の損金算入される費用のいずれかです。

寄附金の額とは、以下のことをいいます。

寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

また、交際費等とは、以下のことをいいます。

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

以上を踏まえて、債権を放棄した場合の取扱いについてみていきましょう。

被災していない取引先の債権放棄をした場合(通常の場合)

まずは、通常の場合(被災していない状況の場合)に債権放棄をした場合の取扱いについて見てみましょう。

特に災害に被災したような状況ではなく、例えば、長年取引を続けている得意先の業績が悪化したことを理由に、日頃の感謝の意を込めて売掛金の全部の免除を行った場合について考えてみましょう。

-1024x438.png)

この場合における売掛金の免除は、商品についての値引きや割戻しではなく、また、貸倒れの事実も生じておらず、得意先に対する寄附に相当するものと考えられます。したがって、「売上げに係る対価の返還等」又は「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定は適用できません。

仕訳としては、以下のようになります。

の仕訳-1-1024x197.png)

借方の勘定科目は「寄附金」として処理し、消費税の計算上は「売上げに係る対価の返還等」又は「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定は適用できないため、不課税仕入れとして処理します。

また、法人税においては、当該寄附金の額は一般寄附金の額に該当し、寄附金の損金算入限度超過額については損金不算入とされます。

被災した取引先の復旧支援のために債権放棄をした場合

では、台風などの災害により被災した取引先に対して債権を免除した場合の取扱いについて考えてみましょう。

-1024x571.png)

法人税においては、被災した取引先に対して債権を免除した場合の取扱いについては、基本通達9-4-6の2の規定により寄附金の額に該当しないものとされています。

(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)

法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。

これにより、債権を免除した金額は全額損金の額に算入できるため、法人税の計算上有利な取扱いとなります。

また、消費税においても法人税と同様に、有利になるような取扱いが認められています。

被災した取引先に対して、復旧支援のために債権放棄をした場合については、国税庁は「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」として次のようなQ&Aを公表しています。

売掛債権の免除

[A] 消費税の課税取引に係る売掛金等の債権の額の全部又は一部の減額により、売上げに係る対価の返還等を行った場合は、その返還等をした対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することとされています(消法38条①)。

[Q32] 被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権の全部又は一部を免除した場合、消費税法上はどのように取り扱われますか。

したがって、法人が被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権(課税取引に係る債権に限ります。)の全部又は一部を免除した場合で、その売掛金の免除による損失の額が法人税法上の寄附金及び交際費等以外の費用とされるものについては、当該費用として処理した売掛債権に係る消費税額を、その処理した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができます。(注) 金銭の貸付けは不課税取引ですので、その貸付金の全部又は一部の返済を免除した場合は消費税の課税関係は生じません。

これにより、法人税法上の「寄附金の額」に該当しない債権の免除額は「売上げに係る対価の返還等」として処理できることとなります。

したがって、被災した取引先に対して債権を免除した場合の仕訳を示すと以下のようになります。

の仕訳-1-1024x197.png)

注意点1:貸付金の免除額は売上返還等にできない

金銭の貸付けは不課税取引なので、その貸付金について債務免除をしたとしても、「売上げに係る対価の返還等」として処理することはできません。

ただし、法人税においては、貸付金の免除額であっても「寄附金の額」には該当しないこととなるため、全額損金の額に算入することができます。

注意点2:災害発生後相当の期間より後で債権放棄した場合は適用なし

災害発生後相当の期間内とは、取引先が災害により被害を受けた後、通常の営業活動を再開するための復旧家庭にある期間をいいます。

したがって、例えば、被害を受けた取引先の店舗の復旧作業がもう完了し終わった後に債権を免除した場合は、上述の通常の場合と同様に取り扱われることになるため、消費税の税額控除は受けられず、法人税においても寄附金の損金算入限度額の調整を受けることになります。

回収できる見込みがない債権を貸倒処理する場合

大変残念かつ心苦しいことですが、例えば、洪水により取引先の店舗が完全に水没してしまった場合など、被害の規模が大きく、債権の回収が不可能であると認められるような場合について考えてみます。

このような場合において、次の「貸倒れの事実」に該当するときは、債権額を「貸倒損失」として計上することができます。

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。

この要件に基づいて貸倒損失を計上するためのポイントは①債務超過の状態が相当期間継続していること、及び、②書面により債務の免除を行うことの2点です。

まず、「①債務超過の状態が相当期間継続していること」についてですが、法律や通達上「相当期間」が何年であるかについての具体的な規定はありません。実務上は、3~5年程度債務超過の状態が続いていることが目安とされますが、形式的に年数だけで判断するのではなく、あくまでも取引先の個別事情を鑑みて回収不能かどうかを判断します。災害により甚大な被害を受けた場合等は、短期間であっても、客観的に見て回収不能と判断できる合理的な期間を経過した後であれば、「貸倒損失」として計上することができます。

次に、「②書面により債務の免除を行うこと」についてですが、債務者に対する債務免除の事実は、書面により明らかにする必要があります。この場合、公正証書等により書面を作成するか、又は、内容証明郵便等により債権放棄通知書を交付することにより、書面により債務免除を行った事実を明らかにしておく必要があります。

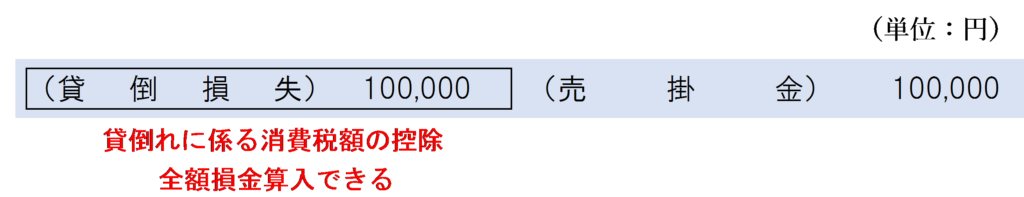

上記要件を満たした場合は、次のように仕訳を行います。

なお、税務調査等で「貸倒損失」が否認された場合は、「寄附金」として取り扱われることになります。その場合、法人税の計算上「寄附金の損金算入限度額の調整」を受けることになり、また、消費税の計算上「貸倒れに係る消費税額の控除」の適用は受けることができなくなるため、「貸倒れの事実」に該当するかどうか慎重に検討するようにしましょう。

まとめ

取引先に対する債権を免除した場合のその免除額の取扱いについては、まとめると以下のようになります。

この記事が少しでも被災した事業者の方のお役に立てれば幸いです。

被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

関連するアプリの問題

消費税法 無敵の一問一答

| 問題番号 | タイトル |

| 974 | 被災した得意先に対する売掛金の免除額 |

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)