設立されたばかりの法人が設立1期目の期末付近で商品を仕入れ、翌期以降に販売するという場合などに、設立1期目の課税売上高が0円となることがあります。

この場合、当期中に非課税売上高がある場合は課税売上割合が「ゼロ」になり、非課税売上高もない場合は課税売上割合は「存在しない」ことになります。

今回は、このように課税売上割合がゼロ又は存在しない場合の控除対象仕入れ税額の計算について解説したいと思います。

課税売上割合がゼロ又は存在しない場合とは

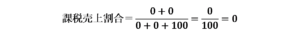

課税売上割合は、次の計算式で表すことができます。

これを踏まえて、「課税売上割合がゼロになる場合」と「課税売上割合が存在しない場合」とはどういう場合なのか、それぞれ見てみましょう。

この話は、少し数学的な考え方が必要になります。

課税売上割合がゼロになる場合

課税売上高・免税売上高がない課税期間中に、預金利息などの少額の非課税売上高がある場合は、課税売上割合の分子は0、分母が0以外の実数となるため、課税売上割合は0となります。

例えば、課税売上高:0円、免税売上高:0円、非課税売上高:100円 の場合の課税売上割合は、次のようになります。

分母が0以外の実数である場合は、実数の値として存在することになります。

この場合、分子が0であるため、課税売上割合は0%という実数として存在する割合となります。

課税売上割合が存在しない場合

課税売上高・免税売上高がない課税期間中に、非課税売上高もない場合はどうなるでしょうか?

売上げが何もない「無」の状態の課税期間です。

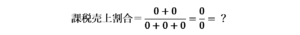

課税売上高:0円、免税売上高:0円、非課税売上高:0円 の場合の課税売上割合を計算すると、次のようになります。

課税売上げも非課税売上げも何もない場合、課税売上割合はゼロ分のゼロとなります。

このように分母がゼロとなる場合は、実数の値として確定せず、数学的には「存在しない」ということになるため、課税売上割合は存在しない(計算できない)ということになります。

この場合は、いったいどうすれば良いのでしょうか?

国税庁が公表している質疑応答事例『課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法』において、次のような記載があります。

【照会要旨】

当社は、当課税期間において店舗改装のため休業しており、売上はありませんが、店舗改装に係る課税仕入れがあるため、還付申告書を提出したいと考えています。この場合、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たって、課税売上割合はどのように計算され、消費税法第30条第1項又は第2項のいずれの規定が適用されるでしょうか。【回答要旨】

・・・(中略)・・・

照会のように、課税期間中の売上(資産の譲渡等)がなく、課税売上割合の計算上の分母及び分子がともに0となる場合、課税売上割合は0%(95%未満)として取り扱われます。

したがって、当課税期間中の課税仕入れに係る仕入控除税額の計算は、消費税法第30条第2項の規定が適用され、個別対応方式又は一括比例配分方式により行うことになります。

したがって、課税売上割合の分母がゼロとなり、数学上、本来なら課税売上割合が「存在しない」場合についても、税務上は課税売上割合が0%の場合と同様に扱うこととなります。

課税売上割合が0%の場合の控除対象仕入税額の計算方法

次のいずれかの要件に該当する場合は、仕入税額について案分計算を行う必要があります。

課税売上割合=0%となる場合は、上記②の要件に該当することから、仕入税額については按分計算を行う必要があり、全額控除をすることはできません。

ただし、この場合でも、課税仕入れ等につき区分経理を行い、個別対応方式を採用することによって、課税売上対応課税仕入れ等に係る税額については仕入税額控除を行うことができます。

例えば、以下の数値例の場合について考えてみましょう。

この場合の課税売上割合は0円÷100円=0%となるため、「② 当課税期間中の課税売上割合が95%未満の場合」に該当します。

したがって、仕入税額を全額控除することはできず、按分計算が必要となります。

この場合、個別対応方式を採用すれば、控除対象仕入税額は以下のように計算されます。

3,000,000円(課税対応)+1,000,000円(共通対応)×0%(課税売上割合)=3,000,000円

したがって、課税売上割合が0%となる場合であっても、課税売上対応課税仕入れ等に係る税額は仕入税額控除でき、還付を受けることができます。

全額控除可能にするためには

上述の通り、課税売上割合が0%となる場合は、非課税売上対応課税仕入れ等及び共通対応課税仕入れ等について仕入税額控除できないこととなります。

しかし、以下のような対策により、全額控除が可能となります。

少しでも課税売上高が発生すれば、課税売上割合はぐんと大きくなるため、当課税期間中に課税売上高が発生するようにするといいでしょう。

最も良い方法としては、商品等を販売する予定がある場合、販売時期をなるべく早くして当課税期間中に課税売上げが発生するようにする方法です。

商品の販売時期を早めることが難しい場合でも、仕入れた備品等を中古品買取業者や役員に販売したり、個人事業者の場合は家事消費することで「みなし譲渡」に該当し、課税売上高を生じさせることができます。

ただし、あまりにも経済的合理性に欠ける取引である場合にはその行為が否認されるおそれもあるため、例えば「当初予定していたよりも稼働率の見込みが減少し、多く購入しすぎた備品の余剰在庫を売却することにした」など、合理的な理由がある場合のみにしましょう。

まず、課税売上高は5,000円なので「① 当課税期間中の税抜課税売上高が5億円を超える場合」には該当しません。

この場合の課税売上割合は 5,000円 ÷(5,000円+100円)=98.03…%となり、「② 当課税期間中の課税売上割合が95%未満の場合」にも該当しないことになります。

したがって、仕入税額について按分計算する必要はなく、全額控除することができます。

控除対象仕入税額は以下のようになります。

3,000,000円(課税対応)+500,000円(非課税対応)+1,000,000円(共通対応)=4,500,000円

このように、ほんの少しの課税売上高があるだけで、非課税売上対応課税仕入れ等及び共通対応課税仕入れ等に係る税額分だけ、仕入税額控除できる金額(=還付できる金額)が大きくなります。

なお、課税売上高が生じても課税売上割合が95%未満になってしまった場合でも、0%と比べたらはるかに大きい金額を仕入税額控除できるため、少しでも課税売上高は生じさせるべきです。

(参考)課税仕入れ等の区分は、当期中の売上げと対応している必要はない

そもそも、当期中に課税売上高はまったく生じていないのに、当期の課税仕入れを「課税売上対応」として仕入税額控除してもいいの?と思われるかもしれませんが、消費税では課税仕入れは当期中の売上げと対応している必要はなく、翌期以降に発生する見込みの課税売上げと対応する課税仕入れであれば、当期において課税売上対応課税仕入れ等として仕入税額控除することができます。

まとめ

課税売上割合の分母が0となり数学的に計算できない場合についても、課税売上割合が0%の場合と同様に取扱います。

会社の設立当初の課税期間など、課税売上げがまったく生じていない課税期間は、課税売上割合が0%となってしまい、非課税対応及び共通対応の課税仕入れ等について仕入税額控除ができなくなってしまいます。

その場合は、商品販売時期を早めたり、備品等の余剰在庫を売却することにより少しでもいいので課税売上高を生じさせ、課税売上割合を大きくして少しでも多く仕入税額控除できるようにしましょう。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)