食品や食器の消毒・除菌や消毒のために、エタノール製剤や次亜塩素酸などの薬品が使われることがあります。

これらの消毒・除菌剤について、消費税の軽減税率が適用されることがあるということをご存知でしょうか?

今回は、エタノールや次亜塩素酸などの消毒液や除菌剤に適用される消費税率について解説したいと思います。

消費税の軽減税率が適用される取引

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

上記以外の取引については標準税率10%が課されます。

軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」をいい、人の引用又は食用に供されるものです。

消毒液や除菌剤は、人が食べるものではないため、なぜ軽減税率の適用対象となるのか、不思議に感じる方も多いと思います。

食品添加物は飲食料品の範囲に含まれる

軽減税率の適用対象となる「飲食料品」の範囲については、国税庁が公表している資料「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の問1で、次のように回答されています。

(「飲食料品」の範囲)

問1 軽減税率の対象品目である「飲食料品」について、具体的に教えてください。

【答】 軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます(改正法附則 34①一)。

食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

上記の太字部分のとおり、食品衛生法に規定する「添加物」も軽減税率の対象となる「飲食料品」の範囲に含まれることとなります。

したがって、消毒液や除菌剤などの薬品についても、それが「食品添加物」に該当するのであれば軽減税率の適用対象となります。

(注)「食品添加物」に該当する場合でも、販売者において食品の加工等以外の目的で「食品添加物」でないものとして販売している場合は軽減税率は適用されません。

「食品添加物」とは

なお、食品衛生法第4条第2項において「食品添加物」は「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定められています。

具体例としては、凝固剤、香料、甘味料、保存料、酸化防止剤、着色料、発色剤、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などのうち厚生労働大臣の認めたものが「食品添加物」に該当し、以下の4種類に分類されます。

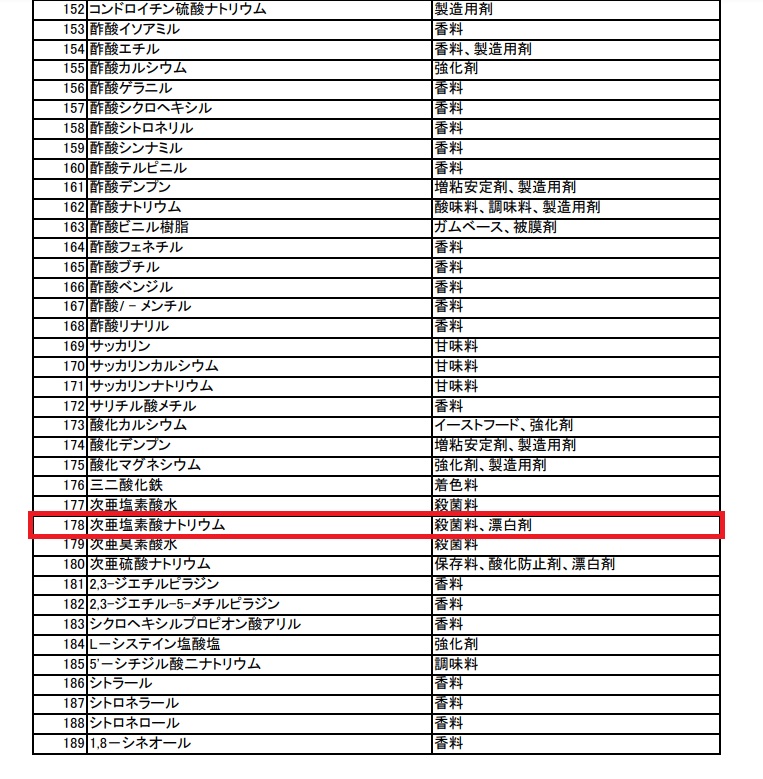

「食品添加物」は、上記①~④のいずれも、化学的合成品や天然添加物など製造方法の違いにかかわらず、食品衛生法第10条に基づき厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した添加物でなければならないため、それぞれリストアップされているもののみが該当することとなります。

これを踏まえて、消毒液や除菌剤が「食品添加物」に該当するのか考えてみましょう。

エタノールは「一般飲食物添加物」に該当する

食品の制菌・日持ち向上や食品加工機械や調理器具の除菌目的で、エタノールを主剤としたアルコール製剤が多くの食品取扱現場で使用されています。

エタノールは、化学式C2H5OHで表される揮発性の無色液体で、私たちが飲むお酒に含まれる物質であり、まさに酒を酒たらしめる化学成分です。

エタノールは、一般に酒類等の食品として飲食に供されているものですが、殺菌作用もあることから、上記のように除菌を目的とした添加物的な用法で使用されることもあります。

公益財団法人日本食品化学研究振興財団が公表している『一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目リスト』を見てみると、エタノール(エチルアルコール、アルコール、酒精など様々な表記がありますが、すべて同じ物質を指します)が記載されています。

したがって、アルコール製剤は、「一般飲食物添加物」として「食品添加物」に該当するため、販売者が消毒用のアルコール製剤を「食品添加物」として販売している場合には、軽減税率8%が適用されます。

エタノールの他にも、イソプロパノール(イソプロピルアルコール:C3H7OH)も「食品添加物」に該当するアルコール消毒剤として軽減税率が適用されます。

なお、アルコール類であっても、エタノール(C2H5OH)ではなくメタノール(CH3OH)については人体への毒性が高く「食品添加物」には該当しないため、軽減税率は適用されません。名前がよく似ているうえに、いずれも「アルコール」という名称で販売されているため注意しましょう。

新型コロナウイルスの蔓延により消毒用エタノールが品薄になっていることもあり、名前の酷似しているメタノールを消毒用として誤って購入しようとする事案が多く発生しているようです。

なお、エタノール製品に係る消費税の取扱いについては次の記事でも詳しく解説しています。

次亜塩素酸ナトリウムは「指定添加物」に該当する

次亜塩素酸ナトリウムは、化学式NaClOで表される次亜塩素酸のナトリウム塩で、次亜塩素酸ソーダとも呼ばれます。

食器や手すり、ドアノブなどの殺菌・消毒のために使われる塩素系殺菌剤のひとつであり、食品製造の分野でも殺菌料として広く使われています。

先ほどのエタノールは、お酒の成分と同じなのでまだ「食品添加物」として扱われることもあり得るのかなと思えたかもしれませんが、次亜塩素酸ナトリウムについてはどう考えても食べるものではありませんし、「食品添加物」になるわけないんじゃないかと思う方が多いと思います。

しかし、次亜塩素酸ナトリウムは、下記の通り「指定添加物」として『指定添加物一覧』のリストに掲載されているのです。

実は、次亜塩素酸ナトリウムは、タンパク質と反応すると食塩(NaCl)になり、乾燥時には塩素ガス(Cl2)として蒸発するため、消毒液の中でも極めて残留性が低く安全であるため、食品に用いても安全であるものとして「指定添加物」として「食品添加物」に該当するのです。

したがって、次亜塩素酸ナトリウムは、販売者が「食品添加物」として販売している場合は軽減税率8%が適用されます。

ただし、あくまでも食品や食器、まな板や布巾などの殺菌・漂白に用途は限定され、直接皮膚に触れると人体に悪影響が出るため、使用時はゴム手袋等を使い肌に触れないようにする必要があります。

また、次亜塩素酸ナトリウムの使用時には塩素ガスが発生するため、曝露対策として換気の良い場所で取り扱うようにしましょう。

まとめ

エタノール製剤や次亜塩素酸ナトリウムなど、一見すると、軽減税率の適用対象となる「食品」にはとても該当しないように思える消毒液や除菌剤であっても、「食品添加物」に該当する場合には、軽減税率の適用対象となります。

「食品添加物」には、「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」の4種類があり、それぞれリスト化されているため、いずれかのリストに名前が記載されていれば、その消毒液・除菌剤は「食品添加物」に該当することになります。

この記事で紹介したエタノール製剤や次亜塩素酸ナトリウム以外の物質についても、上記の4種類のいずれかに該当しているかをそれぞれのリストを見て調べれば、「食品添加物」に該当するかどうか調べることができます。(どこにも記載されていない場合は「食品添加物」に該当しないため、軽減税率は適用されません。)

(参考)聞いたことない化学物質が「食品添加物」に該当するか調べる方法

以下の記事では、本記事と同様に化学物質が食品添加物に該当するかどうか調べる方法を解説しています。是非合わせて読んでみてください。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)