取引先事業者の倒産に備えて、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に加入している方も多いかと思います。

今回は、中小企業倒産防止共済掛金の会計処理・仕訳例と消費税の取扱いについて解説したいと思います。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とはどのような制度なのかについて、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページでは次のように紹介されています。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

中小企業倒産防止共済掛金の支払額の2種類の経理処理方法

中小企業倒産防止共済掛金の支払額の経理処理方法については、次の2種類の方法があります。

② 資産計上

上記のいずれかの方法を任意に選択することができます。

多額の利益が上がっている会社であれば費用処理(必要経費・損金算入)して課税所得を減らした方が税金対策の面では有利になります。

一方、銀行などで融資を受けたいと考えている場合などは資産計上した方が有利に働きます。

どちらの方法が有利になるかは事業者ごとにケースバイケースなので、各々の事情を考慮して判断してください。

費用処理する場合

消費税は、国内において消費される商品やサービスに対して課されます。

共済掛金や保険料については、保険契約者の被る危険を負担するサービスの対価として支払われるものですが、これは「消費」という行為を伴うものではありません。

したがって、保険料を対価とする役務の提供は、「消費」に負担を求めるという消費税の性格から課税することになじまないため、非課税取引とされています。

非課税項目を限定列挙している消費税法別表第二においても、以下のとおり規定されています。

三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

したがって、中小企業倒産防止共済の掛金の支払額は、消費税法上「非課税仕入れ」となり、仕入税額控除することはできません。

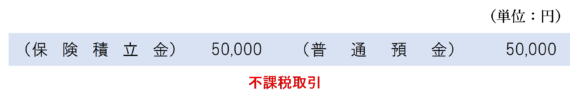

会計仕訳上は「保険料」や「租税公課」などの費用勘定で処理し、消費税の区分は「非課税仕入れ」とします。

(参考)費用処理する場合の提出書類

中小企業倒産防止共済の掛金の支払額を費用処理し、必要経費・損金に算入するためには、次の書類の提出が必要になります。

・適用額明細書

資産計上する場合

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。

中小企業倒産防止共済の掛金は、将来的に「解約返戻金」などの形で引き出すことができます。

中小企業倒産防止共済の掛金の支払額を資産計上する場合は、将来掛金を引き出すまでの間、単に資金を預けているだけと捉えることができます。

この場合、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たさないものとして、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。

会計仕訳上は「保険積立金」や「長期前払費用」などの資産の勘定科目として計上し、消費税の区分は「対象外」とします。

(参考)法人税上、資産計上しても損金算入できる

法人成上、中小企業倒産防止共済の掛金の支払額は損金算入が認められており、損金経理すること(=会計仕訳上費用処理していること)は要件とされていません。

そのため、会計仕訳上資産計上した場合であっても、法人税の申告書の別表四で減算・留保として調整することにより損金の額に算入することができます。(租税特別措置法66条の11第1項第2号)

この場合も、上述の書類の提出が必要になるため注意しましょう。

解約返戻金は課税対象外(不課税取引)

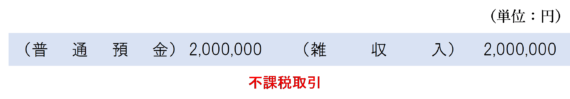

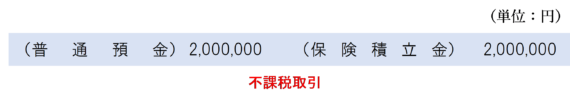

中小企業倒産防止共済を解約すると返戻金を受け取ることができます。

返戻金の受け取りは、保険料のうち保障に充てられず積み立てられた金額の払い戻しを受けただけであり、資産の譲渡等の対価として収受するものではありません。

したがって、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たさないため、不課税取引となります。

イメージとしては、銀行に預け入れた預金の払い戻しを受けるのと同じです。

「保険料の払い戻しだから非課税取引じゃないか?」と思った方もいるかもしれませんが、非課税取引に該当するかどうかの判定の前段階として課税の対象の4要件を満たさないことから、非課税取引ではなく不課税取引となります。

解約返戻金の受取額は、中小企業倒産防止共済の掛金の支払額を費用処理していた場合は「雑収入」などの収益科目として計上し、中小企業倒産防止共済の掛金の支払額を資産計上していた場合は「保険積立金」などの資産の勘定科目を取り崩します。

取引先の倒産に伴い共済金を借入れた場合

取引先が倒産した場合は、無担保・無保証で「回収困難となった売掛金債権等の額」または「掛金の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない方の金額まで借り入れすることができます。

共済金の借入れが受けられる場合とは、次のような場合をいいます。

・法的整理

・取引停止処分

・でんさいネットの取引停止処分

・私的整理

・災害による不渡り

・災害によるでんさいの支払不能

・特定非常災害による支払不能

なお、取引先が夜逃げした場合は共済金の借り入れを受けることはできません。

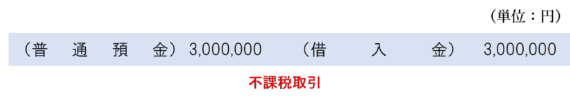

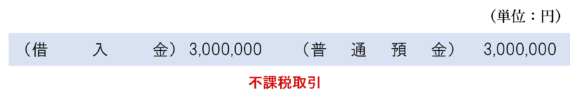

取引先の倒産に伴う共済金の借り入れは、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たさないため、不課税取引となります。

会計仕訳上、共済金の借り入れ額は「借入金」として処理します。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)