消費税法では、商品を販売した場合は、代金回収時ではなく商品を引き渡した時点で課税売上げを計上することとされています。

つまり、まだ実際にお金を収受していなくても、その商品売上げに係る預った消費税額を課税標準額に対する消費税額として申告します。

しかし、後日収受するはずだった販売代金は必ずしも回収できるとは限りません。相手方が倒産してしまったなどの理由により販売代金が回収できなくなる「貸倒れ」が生じることもあり得ます。

このように「貸倒れ」が生じた場合、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?

今回は「貸倒れ」が生じた場合の消費税の取扱いについて説明したいと思います。

貸倒れに係る消費税額の控除

消費税法では、課税売上げとして計上した売掛金が貸倒れとなってしまった場合は、その貸倒れとなった金額に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができます。

この規定は「貸倒れに係る消費税額の控除」といい、消費税法第39条において次のように規定されています。

(貸倒れに係る消費税額の控除等)

第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。

貸倒れの事実

会計上「貸倒損失」を計上していたとしても、「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定は「貸倒れの事実」が生じていないと適用されません。

「貸倒れの事実」とは、具体的には以下のような事実をいいます。なお、消費税の計算において「貸倒れに係る消費税額の控除」が適用できるかどうかの判断は、法人税において貸倒損失を損金の額に計上できるかどうかと同じ基準で判断します。

法律上の貸倒れ

更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可決定があった場合や、事業再構築のための計画が成立したことにより債権の切捨てが行われた場合、あるいは、書面により債務免除をした場合は「法律上の貸倒れ」に該当します。これらの事実が生じたときは「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定の適用を受けることができます。

「認可の決定」というキーワードがあるかないかが判断のポイントとなります。

例えば、「更生計画開始の申立て」があっただけでは貸倒れに係る消費税額の控除は適用できません。

事実上の貸倒れ

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は「事実上の貸倒れ」に該当し、「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定の適用を受けることができます。

夜逃げや行方不明などで全額回収できないことが明らかな場合などが「事実上の貸倒れ」に該当しますが、形式的な判断基準はないため判断が難しく、債務者や債権者の状況を鑑みて総合的に判断します。

2018年1月に着物のレンタル会社「ハレノヒ」の社長が成人式当日に夜逃げして新成人が振袖を着れなくなってしまうというテレビ等でも大々的に報道された事件がありましたが、あれくらいの歴史に名を残すチャンピオン級の夜逃げであれば税務調査等でも満場一致で文句なしに「事実上の貸倒れ」として認められるでしょう。

形式上の貸倒れ

次のような場合は「形式上の貸倒れ」に該当し、「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定の適用を受けることができます。

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき

イメージとしては、何度連絡しても無視され続け、最後に連絡がついたときから1年以上が経った場合などは、形式的に見てもう回収できる見込みはほぼないだろうということで、「形式上の貸倒れ」に該当します。

イメージとしては、何度連絡しても無視され続け、最後に連絡がついたときから1年以上が経った場合などは、形式的に見てもう回収できる見込みはほぼないだろうということで、「形式上の貸倒れ」に該当します。

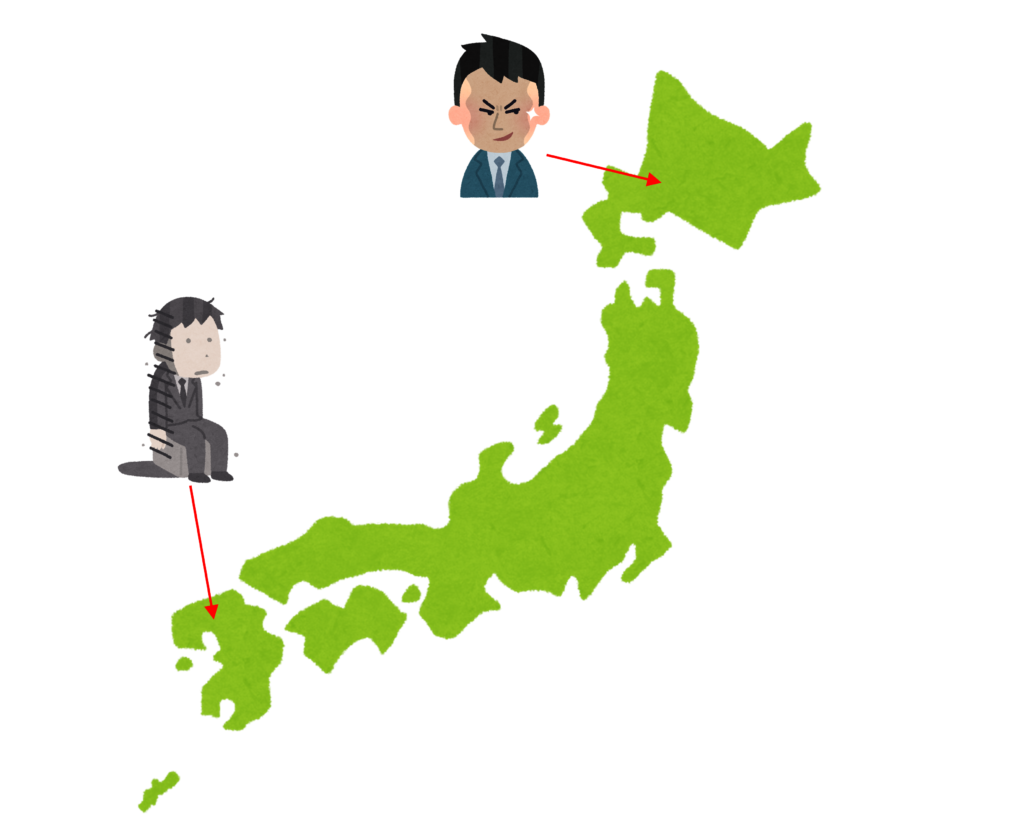

(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

得意先が遠方にいる場合に、取立費用が売掛金総額にも満たないようなときは「形式上の貸倒れ」に該当します。

例えば、福岡の会社が北海道の得意先に対して1万円の売掛金を有している場合に、何度支払の督促をしても支払ってくれないときは、取り立てに行こうと思っても移動費用の方が明らかに高くなるため、もはや回収しに行かない方が有利になります。

このような場合には、形式的に見て回収をしない(「できない」じゃなくて「しない」。損するから。)ことが明らかであるため「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定の適用を受けることができます。

貸倒れに係る消費税額の控除が適用されない場合

貸倒れに係る消費税額の控除が適用されない場合については、以下の記事でまとめました。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)