今のご時世、ほとんどの人がスマホや携帯電話を持っているかと思います。

事業用としてスマホを使用している人も多いかと思いますが、携帯電話料金には、月額基本料や通話料の他にも、スマホ端末の分割金や端末機器の保険料など様々なものが含まれているため、仕訳や勘定科目、消費税の区分がどうなるのか戸惑ってしまう方も多いかと思います。

そこで今回は、携帯料金やスマホ端末の分割金などの支払時の仕訳例と消費税の取扱いについて解説したいと思います。

月額基本料金は課税

携帯電話サービスを利用するためには、基本プランに加入する必要があります。

この月額基本料金は、通信会社から受ける携帯電話利用に係るサービスの対価として、消費税の課税対象となります。

なお、家族割や学生割、他社からの乗換割、法人割などの割引がある場合は、割引額を差し引いた後の金額が課税対象となります。

月額基本料金については、勘定科目は「通信費」で処理します。

国内通話料金は課税、国際通話料金は免税

通話料金は、発信地も受信地も国内である国内通話料金は消費税の課税対象となります。

一方、発信地又は受信地のいずれかが国外である国際通話料金については免税取引とされるため、消費税は免除されます。

通話料金については、勘定科目は「通信費」で処理します。

ユニバーサルサービス料金は課税

ユニバーサルサービス料金とは、電気通信事業法第110条の規定により、加入電話、公衆電話、緊急通報(110番、118番、119番)など国民生活に必要不可欠な電話サービスの提供を確保するために必要な費用の一部を通信事業者全体で応分に負担するために、契約している電話番号の数に応じて電話サービス契約者に対して課される負担金です。

ユニバーサルサービス料金は、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととされる個別消費税等には該当しないため、消費税の課税対象となります。

勘定科目は「通信費」として処理します。

電話リレーサービス料は課税

聴覚や発話に障がいのある方と耳の聴こえる方との意思疎通を手話等で仲介する電話リレーサービスを提供するために必要な費用で、契約している電話番号の数に応じて電話サービス契約者に対して課される負担金です。

この料金も、ユニバーサルサービス料金と同様、課税の対象となります。

勘定科目は「通信費」として処理します。

機種端末代は購入時に課税、分割金支払時は不課税

スマートホンなどの機種端末代は、購入時に課税されます。

分割払いで購入した場合は、分割金の支払時は課税対象外(不課税)となります。

勘定科目は、購入時は「消耗品費」で処理します。取得価額が10万円以上で固定資産として計上する場合は「備品」などの勘定科目で処理し、減価償却を行います。

また、分割払いで購入した場合は貸方を「未払金」とし、分割金支払時に取り崩します。

例えば、スマートホンを90,000円(税込)で24か月払いの分割払いで購入した場合の購入時の仕訳は次のようになります。

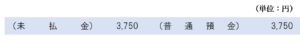

また、月賦の分割金3,750円(=90,000円÷24回)を普通預金口座からの引き落としで支払った時の仕訳は次のようになります。

(参考)割賦販売手数料がある場合

機種端末を分割払いで購入する場合は、割賦販売手数料が生じることがあります。

この割賦販売手数料の取扱いは、契約書に割賦販売手数料の金額が明記されているかどうかにより異なります。

契約書に割賦販売手数料の金額が明記されている場合は、割賦販売手数料は非課税とされるため、消費税は課されません。

一方、契約書に割賦販売手数料の金額が明記されていない場合、割賦販売手数料も含めた機種端末代金の全額が課税対象となります。

割賦販売手数料がある場合の消費税の考え方については、詳しくは次の記事をご覧ください。

製品補償サービス料金は課税(保険料の場合は非課税)

スマートホンを地面に落として壊してしまったり、紛失してしまったことはないでしょうか?

僕はiPhoneを落として画面をバキバキにしたことが2回あります。

このような故障や紛失のリスクに備えて製品補償サービス料を支払っている方も多いかと思います。

製品補償サービスには、通信業者が提供するものや端末メーカーが提供するもの、第三者が提供するものなど様々なものがあります。

また、補償内容も、故障・水濡れなどがあった場合の修理代金をサポートしたりデータ復旧のサポート、盗難・紛失があった場合にGPSや基地局のデータから端末の位置を探索するサービス、トラブル時の電話対応などのサポートサービスなど、様々なものがあります。

こういった製品補償サービス料金は、原則として消費税の課税対象となります。

ただし、少額短期保険業者等が提供するスマホ端末等の修理費用を補償するサービスは「保険料を対価とする役務の提供」に該当することになるため、消費税は非課税となります。

例えば、Appleが提供する「AppleCare+」やdocomoが提供する「ケータイ補償サービス」などの大手キャリアが提供する補償サービスについては、修理代金サポートはデータ復旧サービス、紛失時の探索サービスなどのサービスの一環として行われるものであるため、サービス料全体が消費税の課税対象となります。

一方、少額短期保険業者等が提供する「修理代金サポートのみ」のサービスは保険料として非課税となります。例えば、さくら少額短期保険株式会社が提供する「モバイル保険」や株式会社 justInCaseが提供する「スマホ保険」などは、消費税非課税となります。

製品補償サービス料金の勘定科目は「支払手数料」で処理します。(「通信費」に含めて処理してもかまいません。保険料として非課税になる場合は「保険料」で処理します。)

その他のオプション料金は課税

かけ放題プランや留守番電話サービス、三者通話サービス、迷惑電話撃退サービス、割込通話、テザリングサービスなどのオプションサービスに係る料金は基本的にすべて消費税の課税対象となります。

勘定科目は「通信費」勘定に含めて処理します。

電気料金は課税

電力の自由化により、電気代と電話代のセットで割り引きになるプランもあります。

この場合、通信会社に支払う電気料金は消費税の課税対象となります。

勘定科目は「水道光熱費」となります。

スマホ決済サービスの残高自動チャージ金額

携帯料金の引き落としと同時に、スマホ決済サービスの残高自動チャージが行われることがあります。

例えば、KDDIが提供する「au PAY」の残高自動チャージを行っている場合は、携帯料金の支払いと同時に「au PAY」へのチャージが行われます。

このようなスマホ決済サービスへのチャージ金額は、消費税法上「前払式支払手段」となるため、チャージをした時は非課税となり、実際に使用して商品やサービスの提供を受けた時に課税対象となります。

したがって、スマホ決済サービスへのチャージ金額については、消費税は非課税となります。

勘定科目は「貯蔵品」などの資産の勘定で処理します。

キャリア決済による引き落とし額は不課税

月々の携帯電話料金と合わせて決済できるサービスとして「キャリア決済」というものがあります。

これは、上記のスマホ決済サービスとは逆に、すでに購入した商品やサービスの料金の支払いを後で行うもので、クレジットカードで買い物をしているのと同じです。

この場合、実際に購入した時にすでに課税されているため、キャリア決済で後払いで支払う時点では課税対象外(不課税)となります。

勘定科目は、商品やサービスを購入した時に計上した「未払金」を取り崩す処理を行います。

違約金を支払った場合は不課税

電話サービス契約を締結してから一定期間内に契約解除した場合に、違約金を支払わなければならないことがあります。

この場合の違約金は、消費税の課税対象となるのでしょうか?

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。

電話サービス契約の解除により支払う違約金は商品やサービスの提供を受けたことに対する対価として支払うものではなく、中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補填するために支払うものであるため、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」を満たさず、消費税の課税対象外となります。

違約金を支払った場合の勘定科目は「雑損失」で処理します。

個人事業主の家事共用部分は不課税

個人事業主の場合は、スマートホンを事業用とプライベート用の両方のために使用していることがあります。

この場合は、携帯料金等の費用のうち、家事のために使用している割合部分は消費税の課税対象外となります。

この場合、家事共用部分の金額を「事業主貸」などの勘定科目に振り替えます。

まとめ

携帯電話料金等に関連する勘定科目と消費税の区分を一覧にしてまとめると、それぞれ次のようになります。

| 諸費用の内容 | 勘定科目 | 税区分 | |

| 月額基本料金 | 通信費 | 課税 | |

| 通話料金 | 国内通話料金 | 通信費 | 課税 |

| 国際通話料金 | 通信費 | 免税 | |

| ユニバーサルサービス料金 | 通信費 | 課税 | |

| 電話リレーサービス料 | 通信費 | 課税 | |

| 機種端末の購入額 | 取得価額10万円未満 | 消耗品費 | 課税 |

| 取得価額10万円以上 | 備品 | 課税 | |

| 割賦販売手数料 | 契約書に明示されている (※1) | 前払費用 | 不課税 |

| 契約書に明示されていない(取得価額10万円未満) | 消耗品費 | 課税 | |

| 契約書に明示されていない(取得価額10万円以上) | 備品 | 課税 | |

| 機種端末の割賦金の支払い | 未払金 (※2) | 不課税 | |

| 製品補償サービス料金 | 大手キャリアが提供する補償サービスなど | 支払手数料 | 課税 |

| 少額短期保険業者等が提供する修理費用補償サービス | 保険料 | 非課税 | |

| その他のオプション料金 | 通信費 | 課税 | |

| 電気料金 | 水道光熱費 | 課税 | |

| スマホ決済サービスの残高自動チャージ額 (※3) | 貯蔵品 | 非課税 | |

| キャリア決済による引き落とし額 | 未払金(※4) | 不課税 | |

| 解約時の違約金 | 雑損失 | 不課税 | |

| 個人事業主の家事共用分 | 事業主貸 | 不課税 | |

(※1)割賦代金支払時に「支払利息」(非課税仕入れ)に振り替え。

(※2)機種端末を購入したときに計上した「未払金」を取り崩す。

(※3)実際に商品やサービスを購入したときに課税。

(※4)商品やサービスを購入したときに計上した「未払金」を取り崩す。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)