企業が外部から資金を調達する方法として「新株予約権付社債」という特殊な社債を発行することがあります。

今回は、新株予約権付社債を株式に転換した場合の消費税法上の課税関係について解説したいと思います。

新株予約権付社債とは

新株予約権付社債とは、事前に決められた条件のもとで、いつでも株式に転換できる社債のことを言います。

新株予約権付社債は、平成14年4月施行の商法改正前においては、転換社債及び新株引受権付社債として規定されていた制度です。

新株予約権付社債を保有していると、一定の利息を受けることができ、償還日まで保有することで額面金額が払い戻されるため社債としての側面を持つ一方、株式に転換して株価の値上がり益を得ることもできるため、株式としての側面も併せ持っています。

いったん株式へ転換した後に社債へ戻すことや、新株予約権を分離譲渡することはできません。

課税の対象の4要件

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。

これを踏まえて、新株予約権付社債の株式への転換が消費税の課税対象となるかどうか考えてみましょう。

新株予約権付社債の株式への転換=社債の償還+出資の払込み

新株予約権とは、株式を一定の条件で取得するための権利のことで、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使があった場合、社債部分の金額がそのために払い込まれたとみなされます。

つまり、新株予約権付社債の株式への転換は、「社債の償還」と「出資の払込み」が同時に行われたものと考えます。

「社債に償還」については、利子を対価とする金銭の貸付けに係る元本部分の返済であるため、単に預かっていたお金を返しただけにすぎないため、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たさないため、課税の対象外(不課税取引)となります。

また、「出資の払込み」についても、商品やサービスの提供を受けたことに対する対価として支払うものではないため、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たさないため消費税の課税の対象外(不課税取引)となります。

したがって、「社債の償還」も「出資の払込み」もいずれも不課税取引なので、新株予約権付社債の株式への転換は不課税取引ということになります。

(参考)現物出資には該当しない

消費税法上、「現物出資(金銭以外の資産の出資)」については、「資産の譲渡等に類する行為」として課税対象取引とされています。

しかし、新株予約権付社債の株式への転換は「現物出資(金銭以外の資産の出資)」には該当しないため、不課税取引となります。

なお、現物出資(金銭以外の資産の出資)に関する消費税法の取扱いに関しては、次の記事でも詳しく解説しています。

仕訳例

新株予約権付社債の発行者側の会計処理には「区分法」と「一括法」の2つの方法があります。

区分法とは、新株予約権付社債発行に伴う払込金額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分した上で、社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理するする方法をいいます。この方法は、転換社債型新株予約権付社債およびその他の新株予約権付社債のいずれにも適用することができます。

一括法とは、新株予約権付社債発行に伴う払込金額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分せず、普通社債の発行に準じて処理する方法をいい、転換社債型新株予約権付社債について適用することができる方法です。

今回は、「一括法」をもとに仕訳例を考えてみたいと思います。

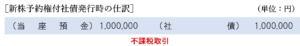

新株予約権付社債の発行は、社債の発行と同様に考え、いずれ返すお金を単に預かっただけにすぎないため、課税の対象の4要件のうち「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たさないため消費税の課税の対象外(不課税取引)となります。

この場合の仕訳は、以下のようになります。

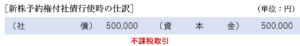

新株予約権付社債に係る新株予約権が行使され株式に転換された場合は、先ほど解説した通り、「社債の償還」と「出資の払込み」が同時に行われたものと考え、不課税取引となります。

この場合の仕訳は以下のようになります。

まとめ

新株予約権付社債に係る新株予約権を行使し、株式へ転換した場合は、「社債の償還」と「出資の払込み」が同時に行われたものと考えます。

「社債の償還」も「出資の払込み」もいずれも不課税取引なので、新株予約権付社債の株式への転換は不課税取引となります。

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)