実務上、帳簿上の現金勘定と実際の現金の手元残高とが一致しないことが多々あります。

今回は、「現金過不足」が生じた場合の消費税の取扱いと会計処理について解説したいと思います。

現金過不足とは

現金過不足とは、現金出納帳などで記録されている帳簿上の現金勘定残高と実際の手元現金残高が一致しない場合の差額のことをいいます。

現金化不足が生じる原因としては、レジで販売代金やお釣りの受け渡しをするときの金額を間違えてしまった場合の現金の数え間違えや、経理担当者による記帳ミス、レシート等の紛失により何を買ったのかわからない場合など、様々なものがあります。

中には従業員による窃盗などの犯罪行為が原因となっている場合もあります。

現金過不足の会計処理

期中に現金勘定の帳簿残高と実際の手元残高が一致しなかった場合は、その差額を「現金過不足」勘定で処理します。

現金過不足が生じた原因が判明した場合は、該当する勘定科目に振り替えます。

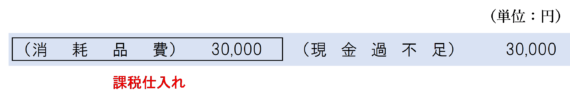

例えば、現金勘定の帳簿残高と実際の手元残高の方が少なかった原因が、消耗品を購入したことによるものだと判明した場合は、「現金過不足」勘定を「消耗品費」勘定に振り替えます。

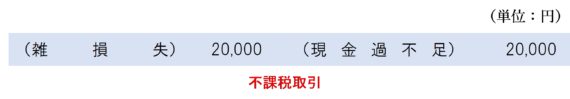

期末になっても現金過不足が生じた原因が判明しなかった場合は、現金不足のときは「雑損失」、現金過多の場合は「雑収入」(又は「雑益」)に振り替えます。

現金過不足の消費税の取扱い

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。

期中の現金勘定の帳簿残高と実際の手元残高が一致しなかった場合に「現金過不足」勘定を計上する行為は、上記の課税の対象の4要件のうち「④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること」を満たさないため、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。

現金過不足が生じた原因が判明した場合は、その取引の内容に応じて課税仕入れや課税売上げなどを計上します。

期末になっても原因が判明せず、「雑損失」又は「雑収入」を計上する行為は、上記の課税の対象の4要件のうち「④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること」を満たさないため、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。

数値例

期中の現金勘定の帳簿残高と実際の手元残高が一致しなかった場合に「現金過不足」勘定を計上する行為は、不課税取引となります。

現金過不足が生じていた原因が判明した場合は、その内容に応じて課税仕入れや課税売上げなどを計上します。

本数値例の場合は、「現金過不足」勘定から「消耗品費」勘定に振り替えます。消費税の区分は課税仕入となります。

決算時に「現金過不足」勘定を「雑収入」や「雑損失」に振り替える行為は、不課税取引となります。

「現金過不足」は本来は生じてはいけないもの

「現金過不足」勘定は、本来は生じてはいけないものです。

小売業など多額の小銭や紙幣をやり取りする業種の場合は、店員も人間であるため数え間違えなどのミスも起こります。ある程度の現金過不足の発生は避けられないものです。

しかし、その金額があまりにも多額である場合は、本来課税売上げとすべき売上を隠しているのではないかと疑われたり、金融機関から管理がおろそかであると見られるリスクもあります。

また、その原因が窃盗や横領など犯罪行為である可能性もあるため、場合によっては警察沙汰の事態となるおそれもあります。

適切に現金管理を行うためのシステムを構築し、現金過不足ができるだけ発生しないように心がけることが一番大切です。

(参考)翌期の申告期限後に原因が判明した場合

現金過不足のうち、決算時までに原因が判明しなかったものについては「雑収入」や「雑損失」などに振り替え、その金額分の税区分は不課税取引として消費税の申告書作成・提出することになります。

しかし、翌期の申告期限後に原因が判明し、その金額が課税仕入れや課税売上げに該当するものだった場合は、本来よりも税額を過大又は過少に申告していることになります。

納付税額が過大だった場合(本来なら課税仕入れとなるものを計上していなかった場合など)は、「更正の請求」という手続きにより過大に納付した税額の還付を受けることができます。

一方、納付税額が過少だった場合(本来なら課税売上げとなるものを計上していなかった場合など)は、「修正申告」を行い不足税額を納付しなければなりません。

まとめ

「現金過不足」が生じた場合の会計処理と消費税の取扱いをまとめると次のようになります。

| 内容 | 会計処理 | 消費税の取扱い |

| 現金過不足が発生したとき | 過不足額につき「現金過不足」勘定を計上 | 不課税取引 |

| 現金過不足の原因が判明したとき | 内容に応じて該当する勘定科目に振り替え | 内容に応じて課税仕入れや課税売上げなどを計上 |

| 期末になっても現金過不足の原因が判明しなかったたとき | 「雑収入」又は「雑損失」に振り替え | 不課税取引 |

| 翌期の申告期限後に原因が判明したとき | - |

納付税額が過大だった場合:更正の請求 納付税額が過少だった場合:修正申告 |

なお、現金過不足は本来的には生じるべきではないものなので、日々の取引についてきちんと記帳し、現金の実際在高と帳簿残高が一致するように管理するよう心がけましょう。

関連するアプリの問題

消費税法 無敵の一問一答

| 問題番号 | タイトル |

| 312 | 現金過剰額 |

消費税法 基本の一問一答

| 問題番号 | タイトル |

| 91 | 現金過剰額 |

-端っこカット小-1.jpg)

はじっこカット小-1.jpg)

-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)

-端っこカット小.jpg)

はじっこカット.jpg)

-はじっこカット小.jpg)